—

回归产品价值本身,聚焦于长期视角,看看卖得好的B端产品,有哪些共性。

来源 / SaaS学姐 (ID:gh_5c7314bf3a9d)

作者 / 假装是运营

有越发疯狂的降本措施;也有愤慨之下疾呼中国不需要SaaS的一家之言。但无论是纷扰的信息,还是过度放大的情绪,都只是短期视角的产物。让我们回归产品价值本身,聚焦于长期视角,看看卖得好的B端产品,有哪些共性。

ps:微信公众号又改版了……请大家将我们设为“星标⭐”,第一时间收获最新推送~点击下图

即可三步完成星标

即可三步完成星标

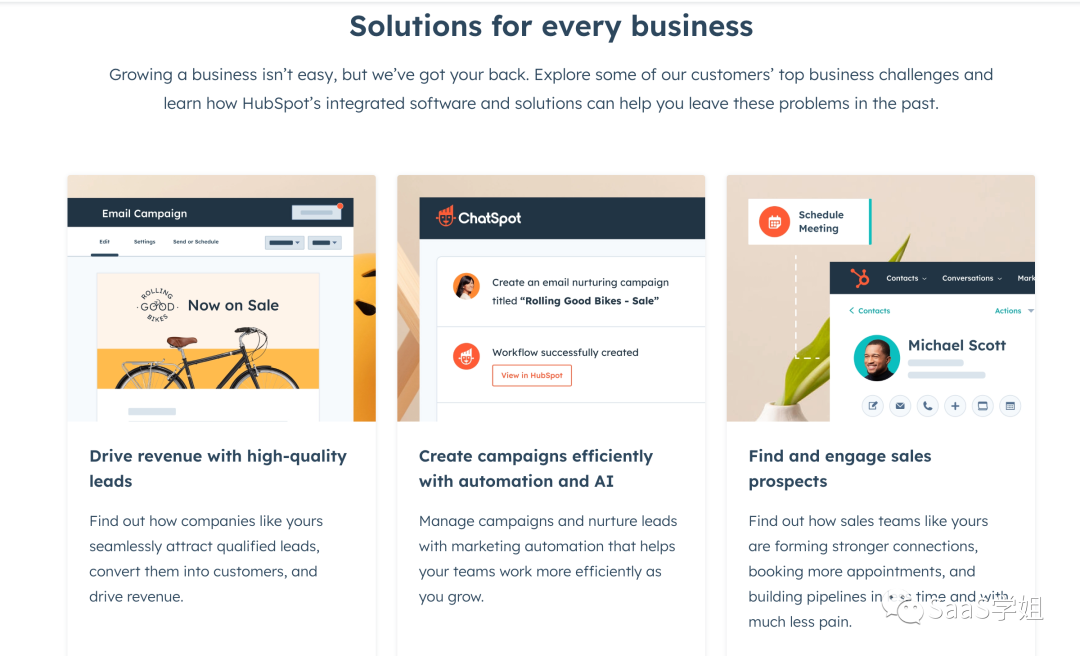

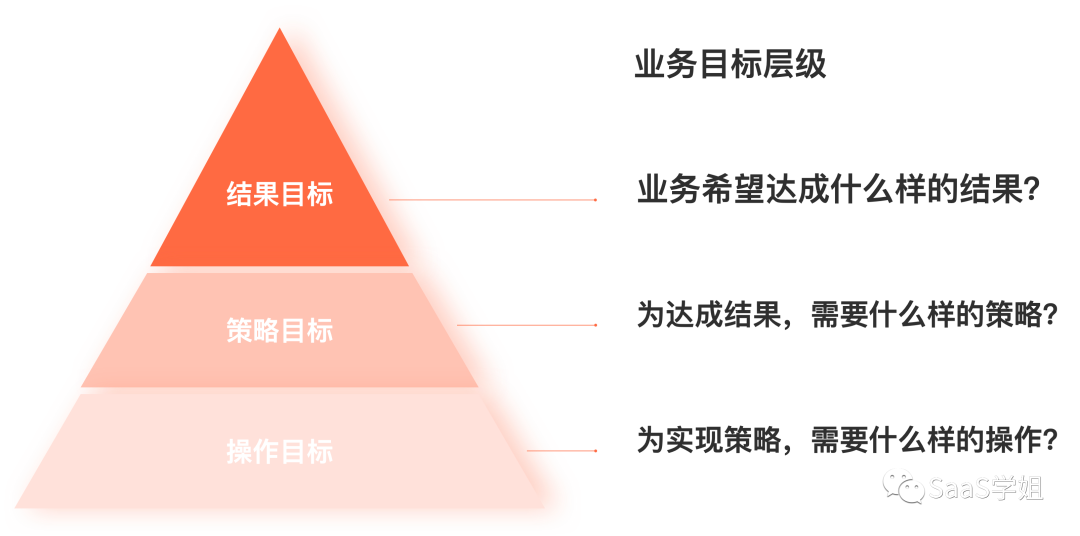

用得越多,感受到的差异就越明显:相比于国内,国外的产品更具备专业感。从官网介绍开始,到使用界面,再到交互引导,总能让人觉得产品在传递一种统一的理念,并把这套理念融入到了使用产品的过程中。最开始我把它简单归因为文化差异,涉及风格,甚至怀疑自己是不是“外国的月亮比较圆”。直到我接触到了hubspot产品的合作伙伴,深度体验了他们的培训课程,我才找到了差异的根本原因。这套课程围绕hubspot的集客式营销展开,持续近2个月的线上教学,每周一堂课,全程干货,体系清晰。老师展现出了极其丰富的知识储备,行业实施的案例信手拈来,个人魅力极强。最重要的是,课程内容着重于陈述方法论,告诉我们使用集客式营销获得线上增长,应该怎样思考,过程中又该怎样使用hubspot。软件隐身,成为了方法论中的一环,成为应用方法论这一过程中的工具。但神奇的是,当我认可了他的方法论,我自然地想到了要去hubspot,而不会想着去选择其他产品。其实仅仅对比官网,我们也很容易发现同类产品的不同之处。你能看到,hubspot强调的是让客户学习自己的增长方法。更有甚者,一进入网站就自动打开聊天窗口,急迫地让你留下个人信息。毫不在意自己给客户带来了什么样的价值和感受。用创造出来的方法打造了专业的形象,自然和卖产品、卖服务的竞品区分开来。对客户施加影响力,可以把自己类比为老师,而用这种方法赚到的钱,是叫做咨询费、教育费。而每一次咨询都可以标准化,可以借助各种载体实现无限超卖。反观去响应客户,可以把自己比作施工方,获取的收入叫做人工费。每次施工是独立事件。时间、空间天然约束了增长上限,无法具备线性增长的弹性。为什么SaaS的估值常用PS?而软件IT常用PE?能抛开盈利,直接看收入,是因为我们相信SaaS天然具备续费属性。但如果每年都在某些客户做定制化需求,而标准化的产品版本上没有体现客户需要的能力,请问下一年,还能够获得足够多的续费吗?所以,标准化从来都不是SaaS的可选题,而是SaaS模式的生死线。但国内的环境里,有喜欢指点江山但观念守旧的甲方,也有为了生存屈就大客户的SaaS公司,共同造就了这个以响应为核心、很难标准化的产品的生态。国外的SaaS传递出来的是:我们信奉这样一种观念,我们也一直在做这样一件事情,如果你认可我们的观念,请你成为我们的合作伙伴,来使用我们的产品,相信你一定会喜欢我们的。国内的SaaS是:您来了啊?请看看我们有这样一套功能,您看看能符合贵公司的诉求吗?如果有其他的需求也不要紧,请您尽管提。业务要启动,要生存,要发展,也就产生了不同的目标,而产品能够帮客户达成哪类目标,也就决定了产品的价值几何。我们把业务目标分为结果目标、策略目标,以及操作目标。如果产品能帮助客户的业务结果,直接提升结果数据,那无疑是对客户非常有吸引力的。无需多费口舌给客户解释产品价值,数字结果是如此清晰易懂,又能直击人心。前些年,SCRM横空出世,大受欢迎,原因就是它直接作用于公司收入。通过统一资料库,提供用户洞察工具,赋能销售角色快速出单,把收入做大做强。譬如说今年公司希望提升收入,那么拆解到销售部分,销售总监决定要规范管理销售动作,标准化销售流程。此时CRM就成为了销售总监的必选题。也就是说,当客户只有选择了某个策略,才会产生对相关产品的实际需求。比如这位销售总监认为管理内部销售不是重点,把代理商管好才是今年的重头,那他可能需求一个代理商管理系统,来满足分销、返佣之类的诉求,而此时传统的CRM就对其毫无吸引力。再次一级是操作目标,解决的是策略实施过程中的动作。还是以销售场景举例,如果销售总监觉得销售流程线上化没有价值,当前主要的问题是销售的习惯太差,那么可能会关注每个销售某些动作,例如上下班打卡,对于客户的回访和激活动作。此时对产品的诉求已经脱离某个具体的业务场景,产品的可替代性也就越来越高了。例如要完成上下班打卡,那么使用钉钉也可以,例如要完成客户回访和激活,让销售写日报也可以。选择CRM的理由再次被冲淡。所以你会发现,从结果目标,到策略目标,再到操作目标,为客户提供的价值越来越间接,匹配的客户画像也会越来越少。最后的话

1. 定位 :你是卖方法还是卖产品?方法优于产品。2. 手段:你是在影响客户还是响应客户?影响优于响应。3 . 目标:产品服务于的是结果还是过程?结果优于过程。

即可三步完成星标

即可三步完成星标