根据 Statista 披露的数据,2016 年至 2020 年期间,全球 SaaS 收入的年复合增长率达到 25%,规模超过 1500 亿美元。而据 Gartner 预测,目前 SaaS 已经占据了整个企业软件市场的 1/4 以上,如果照这个速度推算,到 2030 年,这个数字将达到现在的 2-3 倍。一些市场声音认为,SaaS 正在讲述的是为数不多在当下具备长期成长性的故事。除了开山鼻祖 Salesforce 向内扩容、向外并购,在资本市场纵横捭阖,谷歌、微软等老牌科技巨头也都纷纷下场,从医疗、零售到地产、教育、金融,万物皆可 SaaS,一度出现了大批的垂直行业创业者。犹记得在 2016 年的时候,LinkedIn、Tableau 都遭遇了暴跌,并带崩了包括 Salesforce、Workday、Facebook 在内的一众明星公司。当时美国著名 VC 机构 SapphireVentures 合伙人 ShivSachdev 曾对 SaaS 投资热潮担忧,并预测当年的热潮会减退,大量公司发展将走向停滞。但如果你了解之后的走势,会发现他的预言并没有成真。最明显的,从红点投资创始人 TomaszTunguz 披露的数据来看,大部分 SaaS 公司在 2021 左右均达到了有史以来最高的估值/市值点,这些公司可以用更多、更快、更稳定的方式获得资本注入。二级市场的反馈有一定参考意义,就像下图所展示的,以 Zoom、SnowFlake、Shopify、Adobe 为代表的公司在 2020 年和 2021 年下半年到达的市值峰点。其中,SnowFlake 上市后用了不到三个月,身价就达到 1372 亿美元,Zoom 不到一年市值就突破了 1700 亿美元市值。站在 2022 年的节点,情况却再度发生了变化:随着标准普尔 500 信息科技指数整体下跌,大部分 SaaS 公司市值大幅缩水,比例甚至高达 80% 以上。去年下半年突破两万亿的微软,身价也从年初开始逐渐回落到如今的 1.8 万亿以下。

国内也一样,除了已上市的公司股价下挫,一级市场的表现也不乐观:一季度整体投融资事件环比下降、总金额缩水的情况下,没有哪家投资人愿意再给企业服务领域的某个玩家 30 倍以上 PS。表面上,是前两年 SaaS 被慷慨追捧的光景不再,企业和投资人在接受市场考验,但业内人士深知,波峰与低谷在 SaaS 这条赛道上很常见。抛开经济周期的影响,聚焦到 SaaS 本身,仅这两年,任何一家公司的产品和服务方式其实并没有特别大的变化,甚至还处在不断优化的过程。SaaS 回落,跌的是预期,不是价值

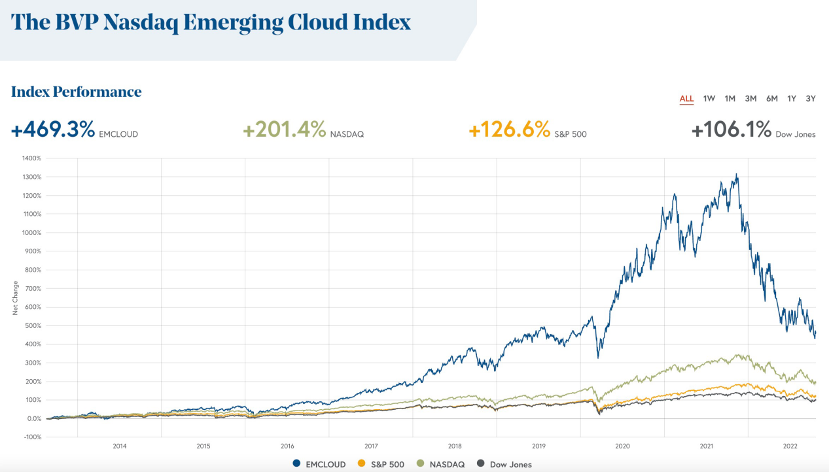

主打多媒体制作类软件开发的 Adobe,一直被称为是传统软件公司转型 SaaS 的模版。前期发展和微软卖 Office 套件的逻辑一样,Adobe 卖的是自研产品 Illustrator、Ps、Acrobat 等软件的 License。2007 年开始变道后,以其创意云板块为例,Adobe 将以上本地软件与创意云整合,开始主推订阅制 SaaS 云服务模式,这和同期转型的微软卖 Office365 的逻辑又一样。比较 Adobe 和微软会发现,他们几乎在统一时期进行转型,自研的产品本身也都具备刚需属性,转型 SaaS 带来的效果明显,过往轻度用户的加入也加速了产品的普及和长尾客户的培养。以 Adobe 财务数据表现为切口,从 2016 到 2021 年,除了营收数倍增长,净利润的增长幅度更大,PS 值随业务成熟从个位数涨到 20 左右,市值也从 500 亿左右飙升到峰点的 3000 亿美金。彼时微软也靠转型拥有了完整的云生态,智能云收入从 16 财年的 250 亿美金,增长至 22 财年的 750 亿,收入占比提升 10%,是所有业务线中增长最快的。也就是说,入局 SaaS 直接推动了两家公司市值的飞涨,倒映在当下的市场,近年来数据化转型和线上化需求的迫切,加上疫情期间,以 Zoom 为代表玩家的协同办公领域,整体业绩也大幅提升,SaaS 在国内外的供需两端都掀起了热潮。尤其这两年是比较关键的时间点。根据美国 SaaS 指数 BVP,这期间整个赛道取得了远超 100% 的回报率,其中热门选手 SHOP、SNOW 等回报率甚至高达 246%、183%,远高于同期的纳指、道指。前有 Salesforce、Adobe、微软作为先驱,后有 Zoom、Shopify 的崛起,加上当时的 VC 们手里比较充裕的现金流,SaaS 水涨船高。回到 SaaS 本身来看,是因为它讲给市场的故事很有想象力。SaaS 即 software as a service (软件即服务),将传统软件公司的买断转为租赁,本质是订阅。前者的收入主要是一次性费用以及部分售后的升级维护,软件公司要实现持续的收入增长,前提是下一年度在保持留存的基础上获取更多新用户。相反,SaaS 基于云端,避免了高昂的初始化成本和维修费用,省却了本地部署的时间成本,客户获取服务的方式更便捷。这样一来,SaaS 同时具备更快、互动性更强的产品迭代能力。对于用户来说,选择什么软件根本上是为了获得某个具体的服务,软件在云端还是本地,影响其实并不明显。如果从整个客户生命周期来看,只要能够保证续费率,那么从单一客户身上获得的重复收入就会高于传统的一次性买断,后续更多的增值服务也会带来额外的增长。长周期的稳定收入下,企业规模也会增长更快。即使初期 SaaS 不如直接卖软件赚钱来得丰厚且快而直接,但这并不妨碍这个模型被资本喜欢,他们对一家公司的估值,往往也是对后者未来自由现金流折现的期待。横向看 Adobe 的转型过程,最主要的阶段在 2009-2017 这 8 年,先打地基缓慢爬坡,过了第一个四年后,当 SaaS 业务占总收入超过 20% 才开始加速,2017 年,Adobe 的 SaaS 营收占比超过 80%,开始进入平稳增长。对于有前景的赛道,想在同样的路径上实现复刻,需要更加具体的估值体系。一般情况下,参照 Adobe 的 8 年,一、二级的 SaaS 领域估值方法类似,可以前四年采用 PS 估值。据 BVP 统计分析,SaaS 企业营收每增加 10%,估值倍数增长 1 倍左右。等企业进入稳定增长,再采取 P/FCF、P/EBITDA 等方法进行估值。具体来看,美国的 SaaS 市场更早也更完善,相应估值体系更成熟。此前就有投资人分享过一个经历 Salesforce、Zoom 等大量数据样本验证过的估值体系,行业认为 SaaS 估值大多遵循“三个 50% 对应 5 倍 PS”的方法,即毛利 50%,增长 50%,以及重复性收入占比 50% 的情况下,下一年度的估值将会给出 5 倍的 PS,例如:那么,如果回到前面提到的,在 2020-2021 年这段时间,市场的利好抬高了估值标准,比如居家协同办公的多了、视频会议需求大了,涉及到相关公司的财务数据好看了,原来的 5 倍 PS 很可能被抬 6 倍、7 倍甚至以上,这里的浮动区间可以称为泡沫,但如果放在当时的语境下也是情有可原的。随着外部环境趋于平稳,相应的明星企业也不得不增速放缓。一方面,市场给出的 PS 会相应回调到合理数值,另一方面,市场情绪也会受到影响。当人们发现 Salesforce、Zoom 市值跳水了那么多,条件反射开始质疑:SaaS 是不是不行了?但这显然是不合理的。从 BVP 发布的 SaaS 指数趋势来看,每次估值回调后,优秀的 SaaS 企业扛过压力后能够获得稳定的业绩增长,在长达十年的周期内,SaaS 一直处于向上的态势。The BVP Nasdaq Emerging Cloud Index这样一来,SaaS 并不是风口,虽然它的模式容易理解,但研发重、获客难,强如微软、Salesforce、Adobe 等科技巨头也用了数十年时间进行不断的迭代升级。结合各种因素考虑,会发现 SaaS 其实是一种必然的趋势,这过程总会经历大大小小的周期。从国内来看,与美国市场的差距还很大,但国内 SaaS 和 IaaS 的倒挂释放很大的需求空间,回调会让一部分企业出清,这也是有意义的。“SaaS”不一定是 SaaS

今年 8 月,Salesforce 发布 2023 财年二季度业绩,整体营收略涨,净利润大跌:季度收入 77.2 亿美元,同比增长 22%,净利润 6800 万美元,同期下降 87%。增收不增利的境遇在这之前就有信号,从上一年度财报来看,虽然服务业务营收上涨,占比高达 93%,但实际盈利 14.4 亿美元较上一财年的 40.7 亿同比减少了 65.5% 以上。毛利率高达 75%,但各项运营费用高居不下,来自微软、sap、Oracle 等对手的竞争越来越激烈,加上此前包括 Slack 在内的多项并购,短期内以利润为代价花钱买增长,让 Salesforce 不得不经历一段时间的市值阵痛。同样的解释也可以放在 Adobe 这样的巨头身上,前不久斥资 200 亿美元溢价收购 Figma,然而市场的反馈并不积极,交易披露次日, Adobe 股价应声下跌 17%。SaaS 巨头的并购热情,大多为了在已有的基础上,巩固技术的护城河,进一步提供生态外延的动力,维持行业地位。即便市值回落,Salesforce 现在仍有 1600 多亿美金身价,Adobe 也超过了 1400 亿的市值。如果目光放在其他尤其是国内的垂类企业或创业公司上,考虑的估值因素就复杂多了。回顾 2020 年富途 SaaS 概念指数,从 1250 点飙升 3 倍,几乎所有的 SaaS 概念股都创出历史新高。这一背景下,上市的明源云成为焦点,吸引了包括高瓴、红杉在内的多家明星机构。正式认购阶段共有 42.89 万人申购,合计认购金额 241 亿港元,超额认购约 645 倍。明源云 16.5 港元的发行价,上市后的五个月走出了超过 3 倍的涨幅。市场热情让产品被足够美化,作为国内最大的地产 SaaS 服务商,明源云拥有 3000 多家终端地产客户,几乎已经对头部用户完成全部渗透,90% 毛利率的 SaaS 业务完全建立在服务房地产企业的基础上。值得看好的规模效应和用户粘性,明源云在当时看起来是个完美 SaaS 标的,然而好景不长,去年 2 月开始股价一路下跌,目前较高点跌超了 90%。如果从财报来看,除了增收不增利和持续的亏损,最明显的是市场对明源云的误读:它其实不能算作一家真正的 SaaS 公司,这也是港股上市的赛道玩家的通病。复盘过往数据发现,明源云的营收主要由软件服务的 ERP 业务和 SaaS 业务组成,上市前三年利润一路递增,分别为 0.89 亿元、1.80 亿元和 2.44 亿元。然而在这期间,实际上 ERP 业务的占比一直在 60%~70% 之间。利润上,投资者看好的不断增长的表现其实与 SaaS 没有关系,因为 SaaS 业务始终都是它的亏损板块,要靠 ERP 来进行反哺。这是一个很明显的导向,对于 SaaS 公司来说,营收的数字增长并不能代表绝对的实力,需要结合具体的投入和利润来看。一般情况下,半成品的 SaaS 公司应按它的 SaaS 业务收入进行相应的 SaaS 估值,其他业务按正常传统软件公司估值。换句话说,把明源云看成是 SaaS 股,但它又不靠 SaaS 赚钱,就不应该按 SaaS 去估,甚至如果当年 SaaS 还不是热门,即便明源云上市,也更会被市场当作一家传统的 ERP 服务商,而不是 SaaS 独角兽。从产品上看,由于近几年国内房地产行业举步维艰,通过向 B 端贩卖焦虑,明源云获得了不少回报。这难免让人联想到 2016 年的 LinkedIn,也曾宣称经济下行、失业率的提升反而能刺激用户更积极地使用平台找工作,但最终还是被远低于预期的指引打破了幻想。所以当明源云考虑到 ERP 业务有限的变现能力和持续性的时候,它选择布局 SaaS 实现从卖技术到卖服务的转变,高估值同样是建立在增长的行业预期上,但这预期究竟能够兑现多少,按过去的经验来看,还需要经受 10 年以上漫长的生长周期来考验。SaaS 是锤子还是钉子?

伪 SaaS、半 SaaS 的说法在国内很常见,大量一、二级市场倒挂现象的存在,除缺少不成熟的合理估值体系之外,最重要的依然是要回归到产品本身。以微软为例,即使同处市场回调,它的市值目前仍可以达到 1.8 万亿美金的水平。从产品生态来看,微软云服务主要包括生产力和商业流程业务、智能云两大板块:前者提供协同办公产品和 SaaS 服务,如 Office 套件、LinkedIn 和 Dynamics 业务解决方案;后者则主要为企业提供包括 Azure,SQLServer,VisualStudio 开发工具等在内的 IaaS 和 PaaS 服务。完整的云生态加上办公软件领域的绝对刚需,让微软在 SaaS 上的扩张一直难逢对手。依靠自身生态优势,微软的 IaaS、PaaS、SaaS 各产品都能采用同类数据模型,不同组件之间很好协同,也没有大的兼容和交互问题;在 IaaS 层帮助用户做出较为完整的基础设施解决方案,提供例如存储、计算、数据库等服务;Office365 构建起标准化的在线工作流程;Microsoft AppSource 开放生态给独立软件开发商,大量的 Power Bl 应用将 Office365 的市场机会扩展到更广阔的 CRM、ERP 等领域。根据 Statista 数据,微软在 2021 年全球占据了 7.9% 的 SaaS 市场份额,从单边市场到多边市场,产品基本上实现了商业闭环。如果我们拆解微软的抗压能力会发现,技术、生态、功能、解决、定价、销售、效果等都是绕不开的关键词。比如 Office365 改名 Microsoft365,进而能够成为微软 AI 技术落地的重要载体,在办公套件中整合了多项 AI 技术,微软的“Teams+office”牵引的 SaaS 生态成型,成为名副其实的生产力云。这些都说明,在 SaaS 这件事上,微软有的不是模式上的优势,而是技术上的创新。Salesforce 也是一样,纵观它的“工具-平台-生态”三步走战略,最开始的技术含量并不算高,随着技术驱动型的业务不断增长,带动技术上限的拔高,这些玩家们才开始踏入生态这条河流。不过对于生态这件事上,国内外的企业都很容易形成共识。差别在于,有些是先考虑 MVP,比如一开始的 Salesforce 只专注 CRM 一件事;有些是一开始就堆功能做开放,反而不先重视怎么获客、怎么留存、怎么服务好客户达到需求,这种公司最终会成为市场回调撇下去的泡沫。即使是 Shopify,虽然最早的时候平台里有很多插件和功能,但这些东西都是自己开发,等到需求端满足不了了,平台足够大了,或者说第三方开发的更好,所以选择开放给了第三方。于是有业内人士观察说,都在讲“生态”,但国内的产品并不能称得上是真的生态,它的关注点更多在满足功能的大而全上,像是一种堆肥,所以做到最后越来越像、也越来越差,但反过来思考,像微软、Zoom 这些公司,从 0-1 的成功好像靠的也并不是生态。中美 SaaS 市场经常被分析师拎出来做对比,说前者在全球企业服务软件市场中最复杂,后者无论是大型企业还是 SMB,都有一套标准化流程,关键是人工劳动力成本过高,这也给企业带来换设备的动力,类似拿锤子砸钉子,功能更重要。但国内的业务更复杂,所以需要能够解决具体难题的业务型产品。但这里又容易出现矛盾,SaaS 最终解决的是劳动力问题还是功能或者业务问题,这中间会存在怎样的关系?比如,认为 SaaS 是从一个成熟市场切入,改变了一个行业的服务路径。但从具体的功能角度来看,功能是有边界的,不存在特别高的天花板;业务是以解决特殊问题为导向的,包含了过多定制化因素。如果从劳动力角度考虑,当 SaaS 切入一个具体的岗位,比如采购或销售,能够在完成等量工作需求的基础上降低更多的成本,一个岗位往往是行业共需的,这看起来更具备持续性。

作者:鹿尧,来源:本文经授权转载自微信公众号【新眸】,原标题为《被误读的 SaaS 行业:真正的黄金周期才刚刚开始》。